![রক্ত জবা Hibiscus rosa-sinensis L.]()

রক্ত জবা Hibiscus rosa-sinensis L.

বিভিন্ন স্থানের আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে উদ্ভিদের প্রকৃতি ও এদের বেড়ে উঠা। যেমন সমতল অঞ্চলে রোদ-বৃষ্টি প্রয়োজন মত পায় বলে উদ্ভিদগুলোর গড়ন হয় মাঝারি। পাতাগুলোও পরিমিত প্রশস্ত। কিন্তু মরুভূমির উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পাতাই থাকে না, পাতাগুলো কাঁটায় পরিণত হয়ে যায়। কাণ্ড- হয়ে যায় পাতার মতো সবুজ, রসালো যেখানে জীবন রক্ষাকারী পানি জমিয়ে রাখে,কারণ মরুভূমিতে যখন তখন বৃষ্টি আসে না তাই খাদ্য তৈরির প্রয়োজনীয় পানি কাণ্ড-থেকেই সংগ্রহ করে। প্রশস্ত পাতা থাকলে সমূহ বিপদ, প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় সব পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে আকাশে, তাই পাতাগুলোর এই হাল। এক কথায় চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে এরা টিকে থাকে ও প্রতিকূল প্রতিবেশ পরিবেশে অভিযোজিত হয়। আবার কিছু উদ্ভিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সুযোগে বিজ্ঞানীরা এদের ক্রস করে নতুন হাইব্রিড জাত উৎপন্ন করে যেন প্রতিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এই পদ্ধতিতে জবাকে হাইব্রিড জাতে রূপান্তর করে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন রকম প্রতিবেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

আমরা রঙিন এক পৃথিবীতে বসবাস করি। তাকিয়ে দেখুন নীল আকাশ, সবুজ প্রান্তর, সাদা মেঘ, লাল গোলাপ,লাল জবা, সোনালী রোদ্দুর, নীল অপরাজিতা, কালো কোকিল সবই আপনাকে আকর্ষণের চেষ্টা করছে। ভেবে দেখেছেন কি, সবুজ বৃন্তে লাল গোলাপ ও টুকটুকে লাল রক্ত জবা অথবা নীল আকাশের নীচে হলুদ-কমলা সূর্যমুখী কেন বেশী ভালো লাগে? এই প্রশ্নের উত্তর হয়ত আপনি খোঁজ করেছেন কিন্তু আমি এসবের কোন কুল কিনারা করতে পারিনি। এইসব ফুলের রঙে আমাদের মন, মেজাজ,আবেগ এবং অনুভূতিতে আসলেই কি নাটকীয় কোন পরিবর্তন আনতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজে যেটুকু পেয়েছি তা হল যদি ফুলের রঙে আমাদের মনে নাটকীয় কোন পরিবর্তন না আনবে তাহলে কেন আমরা বিভিন্ন রকমের রঙিন ফুল দেখে আপ্লুত হই, কেন প্রাকৃতিক ভাবে আমাদের শরীরে ডোপামিনের সিক্রেশন বৃদ্ধি পায় ও ভালোলাগার ভালোবাসার মানুষকে উপহার দেই! জবা হল সেইরকম টুকটুকে লাল রঙের একটি ফুল যার রূপ মাধুর্য কোন দিক থেকেই অন্য ফুলের চেয়ে কম নয়। জবার বংশগতি নিয়ে আলোচনার পূর্বে এর প্রচলিত কয়টি জাতের পরিচয় তুলে ধরছি।

জবা(জপা) Hibiscus rosa-sinensis L. জবা একটি গুল্ম জাতিয় উদ্ভিদ। সাধারণত এই প্রকৃতির জবা গাছে প্রচুর পাতা থাকে। পত্র সরল,একান্তর,বোঁটাযুক্ত,ডিম্বাকার,কিনারা করাতের মত খাঁজ কাটা,অগ্রভাগ সরু, পিচ্ছিল পদার্থ যুক্ত। এদের পুষ্প একক বৃহৎ, উভলিঙ্গ। বৃতির নিচে উপবৃতি বিদ্যমান। বৃত্যংশ ৫টি মুক্ত ও সবুজ। দলমন্ডল ৫ পাপড়ি বিশিষ্ট। বহু পুংকেশর অবস্থিত। পুংদন্ড মিলিতভাবে একটি নলের সৃষ্টি করে। পরাগধানী মুক্ত ও বৃক্কাকার,স্ত্রী কেশর ৫টি,গর্ভদন্ডটি পুং নলের ভিতরে অবস্থিত। এদের সাধারণত ফল হয় না। টকটকে লাল পাপড়ি বিশিষ্ট জবাকেই রক্ত জবা বলা হয়। এই জাতিয় জবার ব্যবহার বেশী।

জবার বহুবিধ ব্যবহারের মধ্যে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পূজাতে একে ব্যবহার করে থাকেন, তবে পুরুষ বা মূর্তি পূজায় লাল ফুল ব্যবহার হয় না। নারী পূজায় লাল জবার ব্যবহার প্রচলিত। জবা ফুল স্নিগ্ধ,শীতল ও পিচ্ছিল। পাপড়ি বেটে পানিতে দিয়ে শীতল পানীয় হিসেবে পান করা যায়। ফুল মূত্রবর্ধক ও প্রসব কালীন সময়ের প্রদাহ নিরাময়ে কার্যকরী।তিলের তেলের সাথে পাপড়ির রস জ্বাল দিয়ে মাথায় ব্যবহার করলে চুল কালো ও ঘন হয়। এ পদ্ধতিতেই জবা কুসুম তেল তৈরি করা হয়। খুব বেশী রক্তস্রাব হলে ঘি এর সাথে পাপড়ি বাটা খেলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া অনিয়মিত ও অধিক রক্তস্রাবে জবা ফুল খুবই কার্যকরী, আধুনিক গবেষণায়ও তা প্রমাণিত। জবা পাতা স্নিগ্ধ কারক ও অল্প বিরেচক হিসেবে কাজ করে।

আমাদের দেশে সহজলভ্য কিছু জবার প্রজাতি আছে এদের একেকটি একেক রঙের ও ঢং এর যা আমাদের বাগানকে পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখে। তরু প্রেমীরা এদেরকে বাগানে, বাড়ির আঙিনায় ও ছাদ বাগানে এমনকি ব্যালকনির টবেও স্থান দিতে কখনোই ভুল করেন না।

![ঝুমকো জবা Hibiscus schizopetalus(Mast.)Hook.f.]()

ঝুমকো জবা Hibiscus schizopetalus(Mast.)Hook.f.

ঝুমকো জবাঃ Hibiscus schizopetalus(Mast.)Hook.f.

ইংরেজি নাম Coral Hibiscus, Split-petal Hibiscus. ঝুমকো জবা গুল্ম জাতীয় ও শোভা বর্ধনকারী উদ্ভিদ। জবার তুলনায় এর বিস্তৃতি কম, সব বাগানে এদের দেখা মিলে না তবে এই জবা বাতাসে সরল দোলকের মত যখন দুলতে থাকে তখন মনে হয় তার রূপ বিলিয়ে দেয়ার জন্য এই নড়াচড়ার মাধ্যমে সকলকে আহবান জানায়।

![সিরিয়াক জবা Hibiscus syriacus L]()

সিরিয়াক জবা Hibiscus syriacus L

সিরিয়াক জবাঃ Hibiscus syriacus L

ইংরেজি নাম Violet Hibiscus এরা গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ যা ২-৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। উদ্ভিদের তরুণ অংশ রোমশ হয়ে থাকে।

![লঙ্কা জবা বা মরিচ জবা Malvaviscus penduliflora Mocino & Sese ex DC]()

লঙ্কা জবা বা মরিচ জবা Malvaviscus penduliflora Mocino & Sese ex DC

লঙ্কা জবা বা মরিচ জবাঃ Malvaviscus penduliflora Mocino & Sese ex DC

ইংরেজি নাম Nodding Malvaviscus. এই জাতিয় জবা আমাদের দেশের বাগানে শোভাবর্ধক হিসেবে রোপণ করা হয়। এদের ফুল দেখতে লাল লঙ্কা মরিচের মত তাই একে লঙ্কা জবা নামকরণ করা হয়।

![বৃক্ষ জবা Malvaviscus arboreus Cav]()

বৃক্ষ জবা Malvaviscus arboreus Cav

বৃক্ষ জবাঃ Malvaviscus arboreus Cav এর সমনাম Hibiscus malvaviscus L

ইংরেজি নাম Tree malvaviscus. এরা সাধারণত ছোট বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ এদের পাতা সরল বোঁটাযুক্ত ও একান্তর। এই জাতিয় জবা সচরাচর দেখা যায় না।

![এই ছবিতে ক্রোমোজমের Haploid(single), Diploid(double),Triploid(triple) ও Tetraploid(quadruple) সেট দেখানো হয়েছে। Triploid ও Tetraploid ক্রোমোজোমই হলো পলিপ্লয়েডের উদাহরন।]()

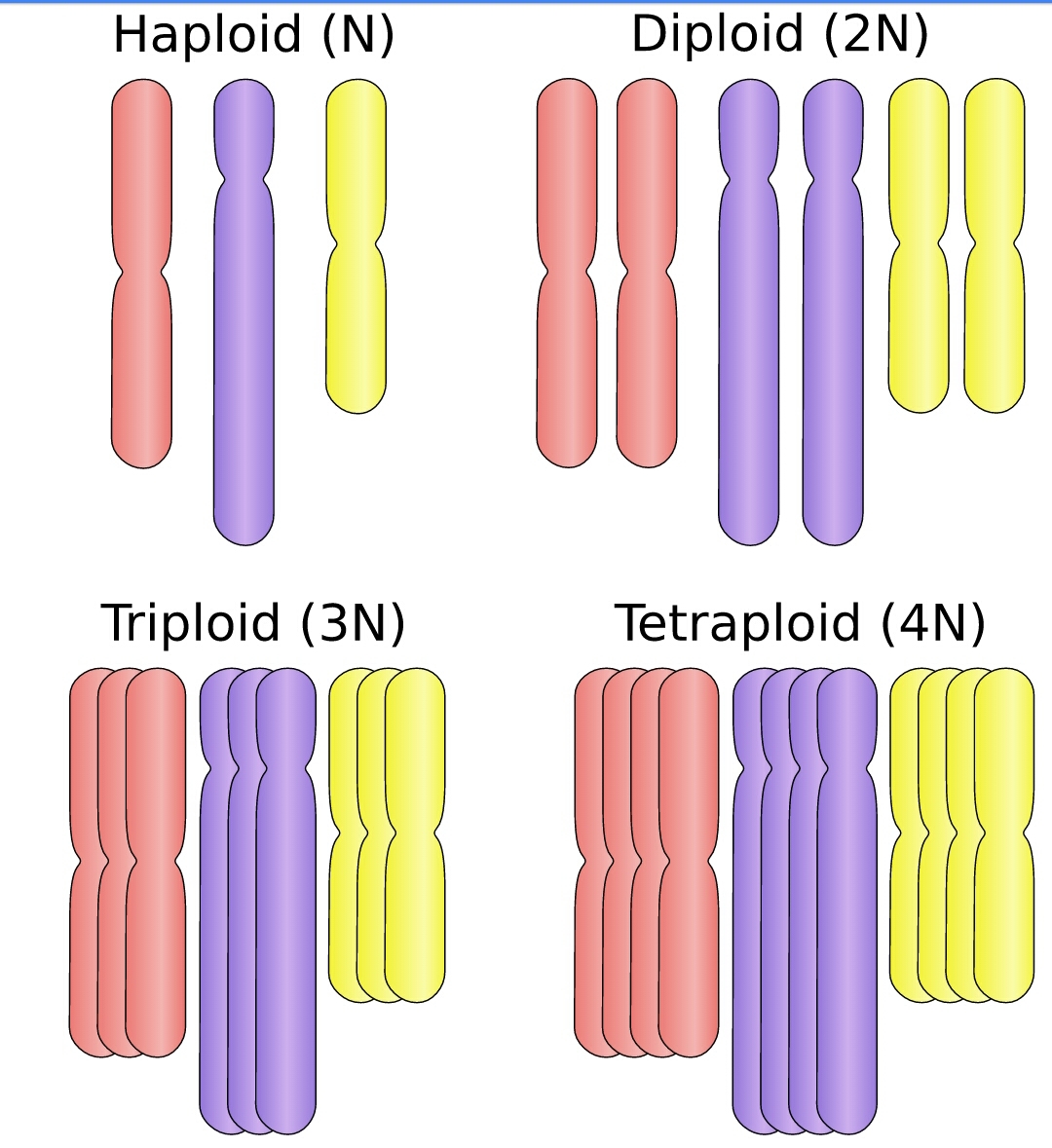

এই ছবিতে ক্রোমোজমের Haploid(single), Diploid(double),Triploid(triple) ও Tetraploid(quadruple) সেট দেখানো হয়েছে। Triploid ও Tetraploid ক্রোমোজোমই হলো পলিপ্লয়েডের উদাহরন।

জবা গাছ হল জেনেটিক্যালি Polyploid,যাদের দুই সেটের বেশি কমপ্লিট ক্রোমোজম আছে,যা অন্যান্য উদ্ভিদ প্রজাতির সঙ্গে অসদৃশ। Polyploid এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হল সন্তানের বা বংশধরের Phenotype পিতামাতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে। এই চরিত্রগত কারণেই যারা উদ্ভিদের ক্রস ও এদের বৈচিত্র্যের সাথে recross করেন তাদের কাছে জবা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পলিপ্লয়েড বৈশিষ্ট্যের জন্যই বিজ্ঞানীরা জবার নতুন নতুন জাত তৈরি করতে পেরেছে এবং এই সব জাতের জবা প্রতিকুল প্রতিবেশে যেমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও গরমে নিজেদের প্রতিযোগিতায় অধিষ্ঠিত করতেও সক্ষম হয়েছে।

টীকা:

কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর সগোত্রের মধ্যে মিলনের ফলে যে সন্তান উৎপন্ন হবে তাদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বাবা মায়ের অনুরূপ হবে। যেমন উচ্চতা, গায়ের রঙ, চোখের রঙ, চুলের রঙ,কণ্ঠস্বর, আচার আচরণ সবমিলিয়ে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকে বুঝানো হয়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও তাই। যদি কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী পলিপ্লয়েড হয় তাহলে তাদের উৎপাদিত সন্তান সন্ততিতে বাবা মায়ের কোন বৈশিষ্ট্যাবলী প্রকাশ না পেয়ে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ পায় যা সেই উদ্ভিদ বা প্রাণীর বংশে কখনোই ছিল না। এই অবস্থাকেই Phenotype বলা হয়।

Polyploid যে সকল কোষ ও organism এর দুই জোড়ার অধিক homologous chromosome সেট থাকে তাদেরকে পলিপ্লয়েড বলে। তবে পলিপ্লয়েড সাধারণত উদ্ভিদ ও কিছু নিন্মশ্রেনীর প্রাণীতে পাওয়া যায়।

The post পলিপ্লয়েড উদ্ভিদ জবা appeared first on NSSB.

Gum Arabic এর প্রধান উৎস হল Acacia উদ্ভিদ। যা হল এক প্রকার Thickener. বিভিন্ন রকমের প্রক্রিয়াজাত খাবার যেমন ক্যান্ডি ও আইসক্রিম তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।এই প্রজাতির উদ্ভিদে বিশেষ করে Acacia তে ভয়ানক ধারালো কাটা দেখা যায় যা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করে। ধারালো কাটা থাকা স্বত্বেও Acacia উদ্ভিদ প্রতিনিয়ত জিরাফের রসনা বিলাসে পরিণত হয়। তবে জিরাফের রসনা তৃপ্তিতে এখানে পিঁপড়া খলনায়কের ভূমিকা পালন করে। পাতা খাওয়ার সময় Acacia ‘র বন্ধু Pseudomyrmex প্রজাতির পিঁপড়া জিরাফের নাসারন্ধ্র দিয়ে ঢুকে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে জিরাফ তার রসনাকে তৃপ্ত না করেই দৌড়ে পালিয়ে যায়।

Gum Arabic এর প্রধান উৎস হল Acacia উদ্ভিদ। যা হল এক প্রকার Thickener. বিভিন্ন রকমের প্রক্রিয়াজাত খাবার যেমন ক্যান্ডি ও আইসক্রিম তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।এই প্রজাতির উদ্ভিদে বিশেষ করে Acacia তে ভয়ানক ধারালো কাটা দেখা যায় যা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করে। ধারালো কাটা থাকা স্বত্বেও Acacia উদ্ভিদ প্রতিনিয়ত জিরাফের রসনা বিলাসে পরিণত হয়। তবে জিরাফের রসনা তৃপ্তিতে এখানে পিঁপড়া খলনায়কের ভূমিকা পালন করে। পাতা খাওয়ার সময় Acacia ‘র বন্ধু Pseudomyrmex প্রজাতির পিঁপড়া জিরাফের নাসারন্ধ্র দিয়ে ঢুকে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে জিরাফ তার রসনাকে তৃপ্ত না করেই দৌড়ে পালিয়ে যায়।